遅くなりましたが5月のお知らせです。間もなくフィラリア予防の開始時期です。予防をご希望の方はお早めにフィラリア検査にご来院ください。なお、マダニやノミは猛威を振るっていますので「フィラリアと同時でいいや」と言うのはのんびりすぎます。すぐにでも予防をしてくださいね。

しばらく臨時休診はありません

しばらく臨時休診はありませんが、7月の末ごろに臨時休診をいただく予定です。詳しい日程は決まり次第アナウンスいたします。

ぜひ、当院LINEのご登録を!

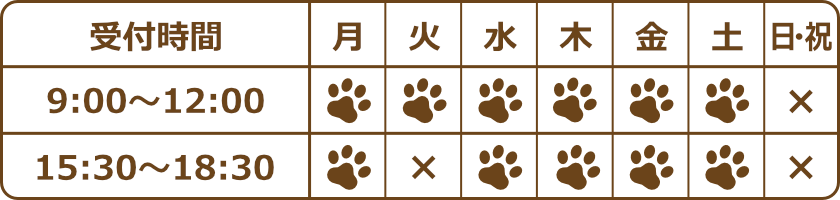

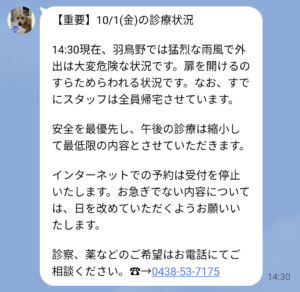

当院の最新情報は「LINE」がとても便利です。

- 臨時休診の案内

- 予約の状況

- 災害や悪天候時の急な診療時間変更

などの急なご連絡ではとても役に立ちます。

下は当院公式LINE@イメージ画像です。基本の配信は月三回程度。その他臨時の配信となります。まだの方はぜひご登録ください。

↓LINE@のご登録は下のボタンからどうぞ↓

「できもの」の診察

からだに「できもの」や「イボ」がある。

というのは、非常によくある診察の一つです。

「できもの」や「イボ」を発見した時に、ご家族はどう考えたらいいのか?とても多い診察ですので、今回はコレをテーマに一般的なお話をしてみたいと思います。

「できもの」とは

「できもの」は、医療的に呼ぶと「腫瘤(しゅりゅう)」というコトバになります。「こぶ」というイメージの漢字が入っていますね。

ちょっと細かい話ですが「できもの=腫瘍(しゅよう)」ではありません。

腫瘍に分類されない「できもの」もありますので、何か通常では見られない構造物をカラダに認めたときは、まずは「腫瘤」と呼ぶことになります。

「できもの」=「腫瘤」の中に「腫瘍」と言うカテゴリーがあるっていうイメージですね。そして「腫瘍」の中でも悪性のものを「癌(がん)」と呼ぶことになります(一般の方向けの記載です)。

みなさんが知りたいのは「できもの」を見つけたときに「じゃあどうしたらいいのか?」ということだと思います。

できものができたら?

「できもの」はカラダの表面(皮膚など)、カラダの内臓に関わらず、すべての場所に発生する可能性があります。

ご家族が認識できるのは一般的には体表にできる「できもの」のことが多いかと思います。内臓のできものは画像検査などを実施して発見されることがほとんどです。

さて、何らかの「できもの」を見つけたら、まずは診察を受けてください(当たり前すぎてスイマセン)。緊急性はないことも多いですが、あまり長期にほおっておくのはおススメしません。

さて「できもの」の診察時、ご家族からの情報がとても重要になります。

- いつからあるか?

- 大きさの変化は?

- 炎症の所見は?

- 色や形は?

などについてお話を聞くことが多いです。

特に「いつぐらいから存在しているのか?」は非常に重要な情報です。一般論として、長期存在して何も変わらないものは腫瘍でない、または腫瘍であっても良性の可能性が高くなります(必ずではありません)。

また「ペットが気にしているかどうか?痛みがあるか?赤くなっているか?」など「炎症所見」を伴っているかも非常に重要なポイントです。炎症所見が乏しい場合は腫瘍性のモノの可能性が高くなりますが、腫瘍でも炎症を合併しているものもあります。この辺は、経験や総合的な所見で判断していきます。

上記のような、ご家族からの情報と獣医師が行う身体検査(視診や触診)などの情報から、まずは「できものの雰囲気」をつかみ取ります。

「雰囲気ってなんだよ?」と怒られるかもしれませんが、やっぱりプロ視点から何らかの雰囲気を察するというのは経験が重要で、まだAIではできないんじゃないかな?と思います(そのうちはわかりませんが💦)。

雰囲気を感じとり、明らかな「イボ」と考えられるような(いわゆる悪くない)構造物と考えた場合は経過観察とすることも多いですね。

しかし「腫瘍」を疑うようなケースでは、次のステップ、ご家族に検査に進むかどうかの相談をさせていただく、という流れになります。

針生検と細胞診断

腫瘍を疑う場合、次に提案するのは「針生検」という作業です。

「できもの」に細い針を刺し、そこにある細胞を吸引~回収するんですね。回収したサンプルを処理し、細胞を顕微鏡で観察することで、情報量がぐっと増えます。これを細胞診断と呼びます。体表部に存在する腫瘤に対しての針生検および細胞診断は、基本は麻酔や鎮静の必要はなく「すぐにでもできる」というのがメリットです(非協力的な動物や検査部位によっては麻酔や鎮静が必要です)。

細胞診断では、採取された細胞が炎症細胞メインであれば、何らかの炎症で腫れていることを疑います。また、特定の細胞が大量に採れていれば腫瘍を疑っていく、そんな感じで考えていきます。ちょっと変な言い方ですが、細胞の顔つきや雰囲気(たびたび雰囲気ですいません)から良性や悪性を想定することもできます。

ただ、針生検による細胞診断はあくまで「簡易的な検査」なので、必ず確定診断が出る検査ではありません。むしろ、確定診断となるケースの方が少なく、治療方針を決定するための一つの材料として実施するようなイメージです。「方向性が決まればそれでいい」という感じですね。

もちろん、細胞診断で「確定診断」が可能な腫瘍もありますので、現場では簡単に実施可能な割に非常に有益な検査ではあります。例えばリンパ腫、肥満細胞腫などの腫瘍は細胞診断で確定できることが多い腫瘍といえます。

余談ですが、院長は学生時代に「病理学」という研究室に属しており、病理検査や細胞診断に長く携わってきました。卒後も大学に通いながら細胞診断を力を入れて勉強してきましたので、一般臨床医としては、細胞診断の知識や技術が豊富であると自負しています。モチロン、専門家の意見が必要なケースでは、採取した細胞のサンプルを検査会社に送って専門家に診てもらうこともあります。

「できもの」の治療は?

視診、触診、細胞診断などである程度の方向性が決まったら、ご家族と「どう治療していくか?」の相談となります。

まず前提ですが、基本的に「できもの」の治療はほとんどのケースで「外科摘出」が第一の選択となります。

ですので、ご家族が「手術を許容するのか?」というのは非常に重要なポイントです。

当然、手術を許容するということは「全身麻酔や入院も許容する」必要があるわけですね。ですから、ご自身のペットに対して、手術、麻酔、入院などが許容できるのかどうか?と言うご家族の価値観が問われることになります。

「え?そんなの治療するんだから、手術も入院もお願いするに決まってるでしょ?」

と思われる方もいるかもしれませんが、現場では全然そうでもないんですね。

ご家族の治療や検査に対する価値観は様々で、正解が一つとは限りません。

一例をあげれば、20歳で心臓が悪いワンコがいたとして、その子のイボを取りますか?という話です。そう言われれば「そんなのやらないよ」という方がほとんどだと思います。おそらくこれは「ペットの年齢を考慮して治療方針を決めてる」ということになりますよね?

じゃあ、どの年齢まで治療するのでしょうか?

「もう16歳だから治療しない」というご家族。では、15歳と16歳の差は何でしょうか?16歳の前日までは治療するということでしょうか?

まあ、これはわざと意地悪な聞き方をしていますが、要は「どの程度の状況まで治療を許容するかはご家族の価値観で全然違う」ということが言いたいのです。

極論言えば「10歳ぐらいはもう老齢だから麻酔とか手術とかはしないよ」と決めてるご家族もいたりします。逆に「何歳だろうとできる限りの治療をしてあげたい」という価値観の方もいます。これはどっちが正しいとかではなくて「そういうもの」なんですね。

「ご家族の信条、価値観、ペットの置かれた状況によって治療選択の正解は異なるよ」という内容については、以前「正しい治療とは?」と言うタイトルのブログ記事でもお話ししています。コチラもぜひご覧ください。

「できもの」の治療に限らず、ペットは自分で検査や治療の意思決定はできません。

ですから私たち人間の場合よりも「前もって考えておく」ということがとても大切だと思っています。「手術がや麻酔が必要だよ」といわれた場合にどう考えるのか?ご家族間で、なんとなくでもいいのでシミュレーションしておいてください。

「取らなくても大丈夫ですか?」

多くの方が「できもの」の摘出手術を受けるかどうかを検討する時に「取らなくても大丈夫なら、できれば取りたくない」と考えるようです。これは、ごく自然な気持ちです。

ですので「取らなくても大丈夫ですか?」と言う質問を、「できもの」の診察ではほぼ100%受けることになります。

ただ、何をもって「大丈夫」なのかはヒトによって考えが違いますから、ココは丁寧にお話をしなくてはいけません。

多くの方の「大丈夫」は「このできものは手術で取らないと生死にかかわるのか?」ということだと思います。ようは「取らなきゃ死んじゃうなら取ります」ということ。

「できもの」が生死にかかわるかどうかは、その「できもの」が「良性」か「悪性」かで決まります。一般の方向けにカンタンにお話しすると「良性は直接命には関わらない」「悪性は命に関わる」と理解してもらえばいいかと思います。

手術の前に良性と悪性の区別がついているケースでは「良性ならば治療をしない」という選択も取れますよね。ただ、手術前に良性と悪性の区別がつかないものもたくさんあります。その場合は「できもの」の外科摘出をしないと、結局は良性と悪性の区別ができないんですね。

ジレンマのようですが術前の診断には限界があるため、摘出後の病理検査で診断しないと良性or悪性の判断ができないケースも多々ある、というか実際はこっちの方が多いです。

この場合は「大丈夫かどうか(=良性か悪性か)」ということが術前には判明しないので、われわれも「外科摘出寄り」のお話をさせていただくことになります。

逆に、手術前に、例えば細胞診断などで「良性だよ」ということがはっきりしている場合は、手術をせずに様子を見ることも一つの作戦となります。

ただ現実は「死ななければそれでいい」と言うわけでもありません。

できものは正常の構造物ではありません。そのため、カラダの普段通り、正常な細胞のような動きをしてくれません。例えば出血してもなかなか止まらないとか、そういうことが起こる構造物が「できもの」です。

いくら、良性で命には関わらないと言っても大きくはなりますので、巨大化~自潰(できものの表面が壊れて化膿したり、出血したり、異臭を放つなどの状況)することも良くある話です。この場合は、良性で直接は命に関わらないかもしれませんが、ペットの生活の質はぐんと下がることになります。

また、できた場所によっても生活の質は下がります。一例をあげてみましょう。未去勢のオス犬では、中年齢以降になると肛門の周囲に「良性のできもの」がよく見られます(肛門周囲腺腫)。この腫瘍は良性ですが、肛門周りに存在し、かつ巨大化することも多く、でき方によっては排便のたびに痛みを伴うようになります。毎日うんこをするたびに痛いのです。当然生活の質はメチャクチャ下がります。でも良性の腫瘍です。

この状況を、良性だから「大丈夫」と言えるでしょうか?

一概に「良性=手術をしないでいい」と言うモノではないのですね。良性というだけで「大丈夫!」とか「手術はいらない」とはならないんだよ、ということを知っておいてください。

まとめ

「できもの」の診察についてお話しをしてきました。

「できもの」はお年寄りのペットではとても一般的、あちこちにイボらしきものを抱えている動物がたくさんいます。

「できもの」は基本的に外科的に取らないと解決しないものがほとんどです。ですから、手術、麻酔、入院、という内容がセットになりやすい分野です。

「できもの」は比較的高齢のペットにできます。高齢期にどこまでの治療を受けたいか?ということは、ご家族によって意見がとても異なるところです。なんとなくでいいので、ご家族間でお話ししておいて欲しいな、と思います。

良くお受けする「取らなくて大丈夫?」という質問については「良性、悪性だけでは判断できないよ」ということについてもお伝えしてきました。

なるべくなら大事なご家族であるペットに、あえてメスを入れたいとは思わないでしょうが、「できもの」は時間が経つほど手術がやりにくく、難しくなるものです。

私たちも丁寧にお話ししますので、ご家族のペットの場合には「どういう選択が最善なのか?」よく相談させていただき、手術をお任せいただけるなら私たちも全力で頑張ります!

当院では、基本的に体表の腫瘤は概ね外科手術が可能です。ただ、特殊な場所にできたり、広範囲に切除しないといけない腫瘍の場合には、腫瘍専門の病院を紹介することもあります。なお、内臓の腫瘍もできる限り手術しますが、例えば肺や肝臓の腫瘍は当院の技術と設備では難しく、紹介させていただくことも多くなります。

「できもの」は、まず最初はちょっとしたできもの、かわいらしい小さいサイズのモノからスタートするものです。

そして、くどいですが、大きくなってからでは治療が難しかったり、特に悪性であれば「間に合わない」となることも良くある話です。

「あれ?」と思ったら、なるべく早い段階で一度診察を受けてみてください。

それでは。